이상연 서울대병원 소아이비인후과 교수

이상연 서울대병원 소아이비인후과 교수

서울대병원 연구팀이 감각신경성 난청(SNHL)의 유전적 원인을 규명하고, 한국인의 난청 유전자 지도를 새롭게 구축해 학계의 주목을 받고 있다.

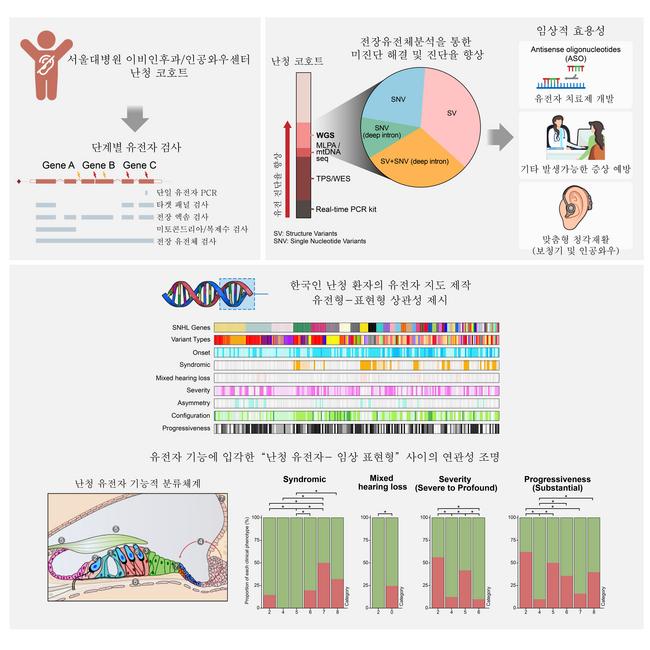

연구는 이상연 소아이비인후과 교수, 채종희·이승복 임상유전체의학과 교수, 고준영 박사(이노크라스), 박성열 박사(스탠퍼드대) 등으로 구성된 공동 연구팀이 수행했으며, 전장유전체분석(WGS)을 포함한 단계적 접근법을 통해 난청 환자 394가계(총 752명)를 정밀 분석했다.

연구팀은 우선 GJB2 등 주요 유전자를 단일 유전자 PCR로 선별한 후, 타겟패널검사(TPS)와 전장엑솜검사(WES)로 확대 진단했다. 여기에 더해 기존 방식으로는 확인이 어려웠던 딥인트론 변이와 구조적 변이를 전장유전체분석(WGS)으로 식별함으로써, 난청의 유전적 원인을 더 깊이 규명할 수 있었다. 이 분석법을 통해 전체 가계 중 219가계에서 원인을 규명했으며, 특히 19.2%(44가계)는 기존 WES, TPS로는 확인하지 못했던 변이로 밝혀졌다.

이번 연구에서 주목할 점은 딥인트론 변이와 구조적 변이를 국내 최초로 확인했다는 점이다. 대표적으로 USH2A 유전자에서 3개의 새로운 딥인트론 변이가 스플라이싱 오류를 일으켜 단백질 생성에 문제를 일으키는 것을 확인했으며, 이는 RNA 기반 유전자 치료로 이어질 수 있는 가능성을 보여줬다. 딥인트론 변이는 엑손-인트론 경계 외부의 비코딩 영역에 위치한 변이로, 기존 검사 방법으로는 탐지할 수 없었던 난청의 원인이었다.

감각신경성 난청 유전자 분석 과정 요약

감각신경성 난청 유전자 분석 과정 요약

연구 결과는 한국인의 유전적 특성을 반영한 난청 유전자 지도를 제시함과 동시에, 진단 사각지대에 놓였던 환자들의 유전적 원인을 확인함으로써 향후 맞춤형 정밀의료와 유전자 치료 기반 마련에 기여할 것으로 기대된다. 특히 기존 검사 대비 약 20% 높은 진단율을 보여 전장유전체분석이 임상 진단에 중요한 도구임을 입증했다.

이상연 교수는 “기존 검사로 진단되지 않았던 환자들에서 유전자 치료 가능성이 열렸다”며 “앞으로 소아 난청의 정밀 진단과 치료 연계를 위해 전장유전체분석을 적극 도입해 유전성 난청 진단의 미지 영역을 계속 밝혀나갈 것”이라고 말했다.

난청 치료에 있어 정밀의학의 적용 가능성을 높인 이번 연구는 국제학술지 Cell Reports Medicine 최신호에 게재됐다.