배시현 서울성모병원 소화기내과 교수(왼쪽)와 송명준 대전성모병원 소화기내과 교수

배시현 서울성모병원 소화기내과 교수(왼쪽)와 송명준 대전성모병원 소화기내과 교수

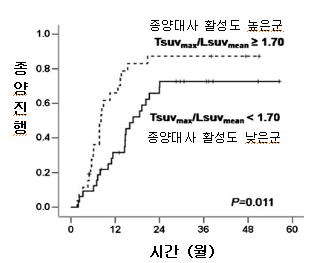

연구팀은 2007~2010년 서울성모병원에 내원한 환자 중 간동맥화학색전술 시행 전 PET·CT 검사를 받은 58명의 간암 환자를 분석한 결과 종양 진행기간은 환자의 종양 대사활성도가 낮을 때 16.8개월이었으나, 대사활성도가 높을 때에는 8.1개월로 단축돼 간암의 진행속도가 두 배 빨라지는 것으로 나타났다.

종양진행률의 경우 종양 대사활성도가 낮은 환자에서는 1년후 45%, 2년후 73%였다. 대사활성도가 높은 환자에서는 1년후 78%, 2년후 87%로 나타났다. 즉 종양 대사활성도가 높을수록 종양의 진행속도도 빨랐다.

이에 따라 간동맥화학색전술을 받는 간암 환자의 종양 대사활성도가 정상인보다 두 배 가까이 높다면(TSUVmax/LSUVmean ≥1.70) 강도 높은 치료가 필요할 것으로 예상된다.

종양 대사활성도는 종양의 크기, 종양표지자 수치, 치료반응률과도 유의한 상관관계를 보였다.

종양의 평균크기는 활성도가 높은 환자군에서 8.1±3.0㎝, 낮은 군에서 5.7±2.5㎝로 나타났으며 5㎝ 이상 큰 종양의 수도 활성도 높은 환자군(23개)이 낮은 군(19개)보다 많았다. 반면 5㎝ 미만 종양의 수는 활성도 높은 환자군(3개)이 활성도가 낮은 환자군(13개)보다 적었다.

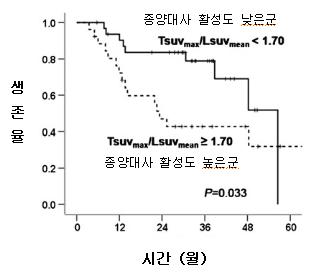

치료반응률의 경우 활성도 낮은 환자군은 81.2%로 나타났으나 활성도 높은 환자군은 50%에 불과했으며, 전반적인 생존율도 종양 활성도가 낮은 환자군이 높은 환자군보다 훨씬 높았다.

이처럼 PET·CT 검사는 암을 진단할 뿐만 아니라 간암 환자의 치료 후 결과도 예측할 수 있을 것으로 기대된다. PET 검사는 체내 대사 변화를 영상으로 보여주는데 암세포가 주된 에너지원으로 삼는 포도당 유사체(F-18-FDG)의 대사율을 측정함으로써 간세포암을 포함한 각종 암을 진단하는 데 이용된다.

CT나 자기공명영상(MRI)은 암이 생물학적·물리학적 변화를 거쳐 형태학적·조직학적으로 변화해야만 찾아낼 수 있어 통상적으로 1㎝ 이하 암세포는 발견하기 힘들다. 그러나 PET·CT 검사는 생물학적 변화 시점부터 암을 발견할 수 있기 때문에 0.5㎝가량의 작은 암세포도 찾아낸다. 이 때문에 원발성 암이 다른 장기로 전이됐는지 검사하는 방법으로 유용하다.

이번 연구는 PET·CT 검사가 간세포암의 치료 반응을 예측하는 데 유용하다는 것을 재확인시켰다. 간암을 진단받은 환자는 암이 얼마나 진행됐는지, 수술로 완치될 수 있는지 등을 궁금해 한다. 그러나 수술이 가능한 환자는 20%정도에 불과하며, 대부분 환자에게는 종양의 크기가 크거나 다발성·혈관침범·간기능 악화 등의 이유로 비수술적 치료법이 우선 적용된다.

간암세포로 영양을 공급하는 혈관을 막는 간동맥화학색전술은 비수술적 치료법 중 가장 많이 시행되는 방법으로 정확한 시술을 위해서는 영상의학적인 진단과 측정이 필요하다.

배시현 교수는 “PET·CT 검사는 간동맥화학색전술 시행 시 종양 대사활성도를 정확히 측정함으로써 종양의 진행속도를 예측하고 임상경과 성공률을 높이는 데 도움될 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 ‘유럽핵의학회지’(European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging) 올 2월호 온라인판에 게재됐다.