미국 드라마 ‘내가 그녀를 만났을 때’(How I Met Your Mother)에서는 특이한 장면이 나온다. 주인공 마샬(Marshall)은 서류상 문제로 인해 2주간 의료보험 적용이 되지 않는다는 우편을 받고 나서는 다칠까 봐 아내와 모든 곳에, 심지어 화장실까지 같이 간다. 재미를 위해 살짝 과장하기도 했겠지만 의료비를 덜덜 떨면서 겁내는 모습이 미국인의 전반적인 인식과 무관하다고 말할 수 없을 것이다. 이처럼 미국에서는 의료자본주의로 인한 문제점들이 사회 곳곳에서 해결되지 않은 채 곪고만 있다.

수술대에 오른 미국 의료제도 글 싣는 순서

<1부> 미국 의료, 환상이라는 껍질을 벗기면

<2부> 미궁 속 미국 의료, 선진국민이 아프다

<3부> 미국 의료개혁, 일진일퇴의 역사

<4부> 미국 의료제도, 오답 베낀 커닝 페이퍼

과도한 의료비가 가정경제 파탄으로 이어져 … 가난하면 아플 권리 없어

많은 미국인들이 과도한 의료비 지출로 인해 파산에까지 이르고 있다. 미국의학저널(AJM, American Journal of Medicine)은 미국 내에서 개인 파산의 가장 큰 원인(62%)이 막대한 의료비 때문이라고 2009년 밝힌 바 있다.

미국 대표적 의료서비스 및 복지정책 민간연구기관인 커먼웰스재단(Commonwealth fund)도 성인 국민의 41%가 의료로 인해 빚을 지고 있거나 의료 재정으로 인해 문제를 겪고 있다고 2008년 발표했다.

살기 위하여 불가피하게 의료비를 지출하지만 한두 번 아팠다는 이유만으로 사업을 정리하고 거리에 나앉게 되는 것이 미국의 아이러니한 현실이다.

2009년 신종플루(신종 인플루엔자A: H1N1)가 한바탕 전 세계를 두려움에 질리게 하고 난 뒤, 미국에서는 또 하나의 공포가 휩쓸고 지나갔다. 신종플루보다 더욱 무서운 그것은 바로 의료비 청구서였다.

오클라호마 주에 사는 H씨의 아들은 신종플루 때문에 한 달간 어린이 병원에 입원했다. 청구서를 받아 든 H씨는 병원비 90만달러(약 9억원)에 경악했다. 심지어 이 비용은 의사, 간호사 임금이나 CT(컴퓨터단층촬영) 비용을 제외한 순 병원비(hospital charge)만 계산한 값으로 실제 지불액은 훨씬 높다.

같은 주에 사는 G씨의 딸도 신종플루로 인해 6주간 입원해 치료를 받았다. G씨에게 청구된 비용은 120만달러(약 12억원)였다. 의료보험이 있다면 치료비를 전부 부담하지 않아도 되지만, 대부분의 보험은 의료비가 일정 금액을 넘으면 보험지급을 중단한다. 이런 일을 겪은 환자들은 이후 보험을 가입하는 데 굉장한 어려움에 봉착한다. 보험사가 수익을 내기 위해 아파서 치료비가 많이 나올 가능성이 있는 사람을 거부하는 것이다.

병원 제약회사 보험사 회계회사 보수정치세력이 결탁해 고비용 의료 조장

높은 의료수가로 인해 제약회사, 보험사, 의사, 회계업체들이 막대한 이익을 보는 실정이다. 규모가 비대해진 제약회사와 보험사의 로비로 정치인들도 이들과 결탁하는 게 미국의 실정이다.

거둬들인 막대한 의료비를 자기들끼리 나누어 가지려고 하다 보니 이들 간에도 빈익빈 부익부가 몇 년째 이어지고 있다. 부가 한쪽으로 쏠려 보험시장, 의료시장의 독·과점 현상이 심화되는 추세다. 보험회사는 최근 10여 년간 400번이나 되는 합병(merger)을 겪었다. 포화된 시장에서 경쟁력을 갖기 위한 경영수단의 하나가 합병이다.

그 결과 2009년 미국이 큰 경제위기를 겪었을 때에도 보험회사들은 59%나 되는 순이익을 얻었다. 미국의사협회(American Medical Association)는 미국 의료시장의 대부분에서 가장 큰 보험사 몇 개가 의료보험 시장의 30%를 장악하고 있으며 도시지역의 경우 시장의 54%를 쥐고 있다고 2007년에 밝힌 바 있다. 이처럼 과포화된 거대 보험시장이 서민들의 의료비 지출에서 중간비용을 가로채 가고 있다.

미국의 2012년 지역별 의사연봉(출처 ‘메드스케이프’)

미국의 2012년 지역별 의사연봉(출처 ‘메드스케이프’)

미국 의사들은 이처럼 고액 연봉을 받으면서도 대다수가 철저하게 이기적으로 직업에 임한다. 경제전문지 ‘인베스터즈 비즈니스 데일리’(IBD, Investor’s Business Daily)가 2009년에 실시한 조사에 의하면 미국 의사들 9명 중 4명은 오바마케어가 통과되면 직업을 그만두거나 일찍 퇴직하겠다고 마음먹는 것으로 나타났다. 67%는 오바마케어가 통과된다면 의대 정원을 감소시켜야 한다고 주장했다.

미국의원협회(American Physicians Foundation)에서도 같은 해 미국 의사 중 40%가 오바마케어가 통과되면 현 직업을 그만두고 의료와 관계없는 다른 직업으로 전향하거나 퇴직할 의사가 있다고 발표했다. 의료보험을 확충하는 오바마케어 때문에 수입이 줄어들까 걱정해 퇴직하고, 더 적은 수의 의사들이 수입을 나눠 갖기 위해 의대 정원을 줄이자는 심보와 다름없다. 지금도 평균 2억원씩 벌어들이면서, 가진 것을 나눌 생각이 없는 미국 의사들의 속마음은 의료자본주의의 폐해가 만든 인간성 상실의 잔재다.

있으나 마나, 의료보험이 오히려 더 큰 바가지를 씌우기도

미국에서는 의료수가가 터무니없이 높고 임의적으로 설정돼 의료보험이 있더라도 큰 도움이 되지 않는 경우가 허다하다. 미국의학저널은 의료 때문에 파산하는 사람 4명 중 3명은 실제로 보험을 들어 놓았음에도 불구하고 의료지출이 너무 많아서 빚을 지게 된다고 발표했다. 워싱턴포스트(Washington Post)에서 취재한 P씨는 민간(사설)보험을 2개나 가지고 있었으나 유방절제수술비 3만2000달러 중 채 10%도 되지 않는 3000달러만 보험 지원을 받았다.

보험을 거치게 되면 제3자의 관리 비용으로 새는 돈 때문에 오히려 더 비싼 값을 지불해야 할 때가 많다. 한 예로 혈압약 리시노프릴(Lisinopril)을 보험을 통해 병원에서 구입하려면 한 달 분량에 10달러를 지불해야 하나, 도매상 코스트코(Costco)에서 보험 없이 사면 1년치를 20달러에 살 수 있다. 보험이 적용된 가격임에도 오히려 중간비용과 추가이익금이 첨가되면 6배나 더 비싸게 구입해야 하는 것이다.

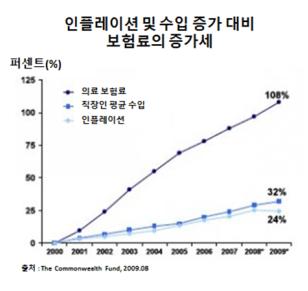

미국의 직장인 평균수입, 물가(인플레이션), 의료보험료 상승속도(출처 ‘커먼웰스’ 2009년 8월)

미국의 직장인 평균수입, 물가(인플레이션), 의료보험료 상승속도(출처 ‘커먼웰스’ 2009년 8월)

4인 가족의 경우 의료 보험료로만 한 달에 기본 100만원은 지출해야 하니 보험료만으로도 서민들은 허덕일 수밖에 없다. 2000년부터 2009년까지, 9년만에 직장인 평균 수입은 연간 2.67%씩 물가인상률(3.56%)보다 다소 낮지만 비슷한 추세로 상승했으나, 의료보험료는 연간 12%씩 직장인 수입 증가 속도보다 3배나 더 빠른 속도로 상승해 해가 갈수록 서민들의 걱정거리는 늘어만 간다.

중증 질환을 이미 앓고 있거나 한 번 앓았던 사람은 더욱 불리해 보험 가입을 거부당하거나 더 높은 보험료를 요구당하기도 한다. 자가면역질환과 같은 난치병이나 희귀병 진단을 받으면 전체 의료비의 10%만 지불하도록 해 주는 우리나라의 산정특례와 극명하게 대조되는 풍경이다.

미국 의료는 고비용 저효율의 전세계적 ‘극치’ … 서비스질 선진7개국 중 꼴찌

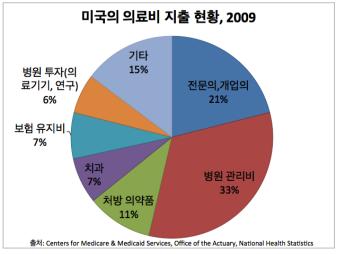

미국의 의료비 지출은 몇 년째 세계 최고를 유지하고 있다. 미국 의료제도를 옹호하는 이들은 비싼 만큼 질 좋은 의료를 보장받는다고 말하지만 진상을 모르고 주장하는 헛소리에 가깝다. 속내를 들여다보면 의료비의 50% 이상은 병원과 의사, 즉 의료 주체에게로 돌아가며 나머지는 중간에 있는 보험사 등으로 새나간다. 즉 의료비 지출은 지출대로 많지만 실제 의료혜택을 받는 사람들, 환자에게 돌아가는 서비스의 질은 그만큼 높지 않은 모순적인 상황이 전개되고 있다.

미국 의료비의 지출내역( 출처 미국 ‘국가건강통계’ 2009년)

미국 의료비의 지출내역( 출처 미국 ‘국가건강통계’ 2009년)

의료비뿐만이 아니다. 질 낮은 의료서비스는 병원과 의사에 대한 국민들의 신뢰감을 더욱 떨어뜨린다. 커먼웰스재단은 2007년에 미국인의 20%가 진단·약물처방 등 의료행위, 의료연구 과정에서 오류를 겪거나 목격한 적이 있으며 이 비율은 캐나다, 독일, 네덜란드, 뉴질랜드, 영국, 호주, 미국 등 7개국 중 가장 높다고 보도했다.

미국의학협회(IOM, Institute of Medicine)는 지난해 의료서비스 상위 주(states)에서 제공되는 서비스가 전국 평균 수준이라면 1년에 7만5000명의 죽음을 예방할 수 있을 것이라고 밝혔다.

의약품 분야에서도 조금만 더 투자하면 막을 수 있는 참사들이 매년 일어나고 있다. 관리의료인터페이스저널(Managed Care Interface)에 의하면 미국 식품의약국(FDA)이 승인한 의약품 대부분은 공식 승인 이후 심각한 부작용이 발견되고 있으며, 연간 의약품 때문에 사망하는 미국 국민은 20만명에 달한다고 밝혔다. 미국의사협회저널(JAMA, Journal of the American Medical Association)은 1년에 75만명이 약물 이상으로 응급실에 실려간다고 밝혔다.

여러 단체들이 개별적으로 진행한 조사 결과는 모두 한 가지 결론으로 연결된다. 미국 의료는 연간 1인당 8233달러(약 823만원)나 되는, OECD 평균의 2배도 넘는 의료비 지출에 비해서 훨씬 떨어지는 수준이라는 것이다. 경제협력개발기구(OECD)는 미국인들은 영국인보다 당뇨병에 걸릴 확률이 3배나 높다고 밝힌 바 있다. 의료비가 비싸니 치료는 물론 예방도 잘 안된다는 얘기다. 의료비 지출이 많다고 해서 무조건 서비스 수준이 높을 것이라고 섣불리 판단하기 이전에 과연 그 지출에 상응하는 높은 질의 의료 혜택을 제공하고 있는지 재고해봐야 한다.

미국 의료의 개방성? … 유전무죄 무전유죄(有錢無罪 無錢有罪)가 지배

2004년 미국의사협회는 “미국은 국민에게 의료서비스(health care)를 보장하지 못하는 극소수 산업화된 국가 중 하나”라고 발표했다. 터무니없이 비싼 의료비와 그를 따라가지 못하는 서비스의 질은 저소득층에게 훨씬 큰 타격을 미친다.

5만달러~7만5000달러 수입을 가진 사람들 중 의료보험이 없는 사람의 비율은 14.5% 정도다. 2만5000달러 이하 수입을 가진 사람은 이 비율이 24.5%에 달한다. 저소득층을 소외시키는 고비용 의료에 갈수록 미국민들도 등을 돌리고 있다.

커먼웰스재단은 2007년 미국 국민의 40%가 다른 나라들의 의료시스템을 선호한다고 발표했다. 민주당은 예전부터 의료개혁을 부르짖어 왔고, 이를 추진하는 대통령을 내세우겠다는 의사를 지속적으로 밝혀 왔다. 이는 오바마 당선으로 일부 결실을 맺었다고 할 수 있으나 정책의 변화를 기다릴 여유가 없는 국민들, 의료서비스가 지나치게 비싸고 불만족스러워 이용할 생각이 없는 국민들은 외국으로 나간다. 딜로이트(Deloitte) 컨설팅 회사는 2010년에 매년 미국인 87만5000명이 치과치료, 고관절 치환수술, 혈관우회로술 등의 의료서비스를 받기 위해 다른 나라를 찾는 ‘의료관광’(medical tour)에 나섰다고 밝혔다.

미국 병원의 장점이 신속하고 편리한 진료라고 주장하는 사람이 꽤 많다. 이들은 미국에선 한참 동안 의사를 기다릴 필요가 없을 뿐만 아니라 장시간 원하는 만큼 의사를 대면할 수 있어 우리나라보다 더 좋다고 말한다. 하지만 이렇게 되려면 엄청난 비용이 든다. 특권층이나 부자에게만 해당되는 경우다.

미국의 의료는 대다수 국민들에게 열려 있지 않다. 의료는 산업이기도 하지만 국민들의 생명권을 보장해주는 필수적 수단이다. 수많은 사람들의 건강과 생명이 달린 의료서비스를 단지 돈벌이의 수단으로 바라보는 미국 의료인과 이를 비호하는 기득권 세력의 무책임은 이기적인 미국의료자본주의를 잉태한 시작이자 끝이다.