의약품 저가구매를 촉진하기 위해 도입된 시장형실거래가제도가 실제로는 대형병원의 약가 후려치기를 부추기는 것으로 드러났다. 이에 ‘1원 낙찰’ 등 약가후려치기로 과도한 인센티브를 챙기는 대형병원 등의 행태를 개선해야 한다는 지적이 일고 있다.

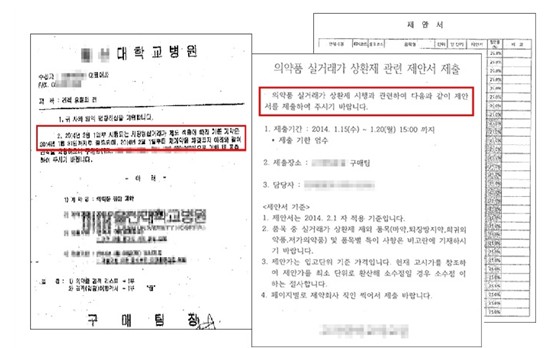

김성주 민주당 의원은 일부 대형병원이 지난 1일 재시행된 시장형실거래가제도 인센티브를 받기 위해 기존 계약을 파기하고, 제약회사나 도매업체에 약값을 내리라는 증거 문서를 입수해 13일 공개했다.

이에 따르면 서울의 한 유명 사립대병원은 기존 계약 파기 후 약가의 25%를 깎아서 입찰하라는 공문을 보냈다. 또 다른 사립대병원은 무려 50%나 인하할 것을 요구했다. 제약·도매업체가 이에 불응할 경우 입찰을 제한하겠다는 엄포까지 놓은 것으로 드러났다.

이 같이 대형병원의 약값 후려치기가 전국적으로 벌어지고 있는 이유는 시장형실거래가제도가 지난 1일부터 재시행됐기 때문이다. 이 제도는 의료기관이 약을 건강보험 등재가격보다 싸게 구입하면 구매 차액의 70%를 인센티브로 준다. 병원은 인센티브를 받기 위해 기존 계약을 파기하고, 제약·도매업체에 약가 인하 압박을 넣는 것이다. 시장형실거래가제는 다른 말로 ‘저가구매인센티브제도’로도 불린다.

병원 입장에선 조제약을 싸게 구입하면 건강보험공단으로부터 적잖은 인센티브를 덤으로 받는다. 병원 측은 조제약 입찰에 참여한 제약사 중 가장 낮은 약가를 제시한 회사의 약품을 공급받으면 된다. 제약사가 대형병원에 약을 공급하려면 최대한 낮은 가격으로 입찰에 참여해야 한다. 이 제도가 2010년 6월부터 2011년 10월까지 이 제도가 시행되는 동안 단돈 1원에 낙찰된 의약품이 수천 품목에 달했다.

시행 당시에는 제약업계, 시민단체 할 것 없이 원성이 자자했다. 대형병원이 건보공단에서 받는 인센티브만 늘어났기 때문이다. 병·의원이 의약품을 싸게 구입하고 공단으로부터 인센티브까지 받으면 제약사 리베이트를 받지 않게 된다는 게 보건당국의 논리였다. 리베이트를 잡기 위해 제값을 받고 팔 수 없게 만드는 불공정시장을 정부가 나서서 만드는 꼴이라는 지적이 나왔다.

병원에도 꼭 좋은 것만은 아니다. 수지를 못 맞추는 제약사들이 병원 입찰을 포기하면 결국 효능이 떨어지는 저질 약품 위주의 시장이 형성될 수 있다는 게 제약사의 입장이다.

한 시민단체는 지난 4일 ‘제약업계가 흔들리면 그때 가서 약값을 크게 올려 다시 병원을 쥐어짤 것인가’라는 논평을 내놨다. 시민단체도 이 제도의 불공정함을 느끼고 있다는 방증이다. 경제정의실천시민연합, 환자단체협의회, 보건의료노조 등은 “다수의 제약회사를 희생해 ‘갑(甲)’인 대형병원의 배만 불릴 뿐 건보 재정 절감 효과도 작다”고 주장하고 있다.

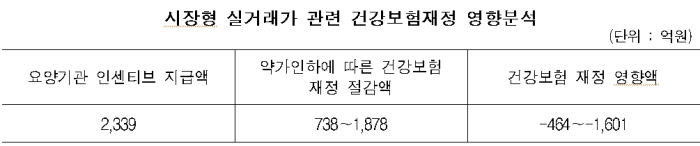

이 제도는 대형병원에 과도한 인센티브를 제공해 건강보험 재정을 절감하지 못하고, 오히려 시행 16개월 동안 최대 1600억원의 손실만 낸 것으로 2013년 국정감사에서 밝혀졌다.

김 의원은 지난해 건강보험심사평가원 자료를 바탕으로 추계한 결과 약가인하로 건강보험 재정을 최대 1878억원 절감했지만 의료기관 인센티브에 2339억원이 지출되면서 결과적으로 최대 1601억원의 손해만 봤다고 지적했다.

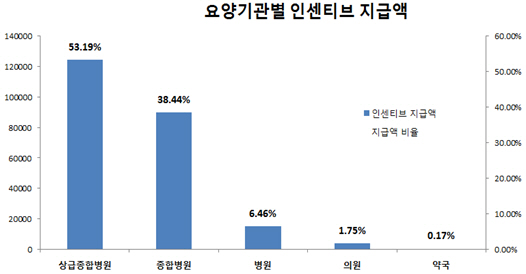

제도시행 16개월 동안 이 제도에 참여한 요양기관은 10곳 중 1곳에 불과했다. 인센티브의 91.7%인 2143억원은 서울아산병원 122억7000만원, 서울대병원 122억6000만원, 삼성서울병원 78억7000만원 등 대형병원에 집중됐다.

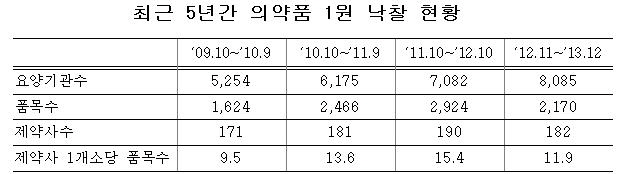

이 제도가 초저가 낙찰을 부추긴다는 사실은 통계를 통해서도 확인됐다. 심평원의 ‘의약품 1원 낙찰 현황’에 따르면 1원 낙찰을 받은 요양기관은 2010년 5254개에서 2013년 8085개로 53.8% 증가했다. 같은 기간 의약품 종류도 2010년 1624개에서 2013년 2170개로 33.6% 증가했다.

다수의 대형병원이 1년치 의약품을 1원, 5원 등 초저가로 살 수 있는 이유는 병원 처방 등재에 제약·도매업체의 사활이 걸렸기 때문이다. 병원 처방목록에 들어가지 못하면 약국 등 원외처방 의약품 판로까지 막혀 사실상 회사문을 닫아야 한다. 울며 겨자먹기로 병원에 공급하는 가격(원내처방)은 포기하고, 원외처방으로 수익을 낼 수밖에 없는 실정이다.

이런 관행은 원외처방 환자(약국환자)가 원내처방 환자(입원환자)의 약제비를 사실상 대리 부담한다는 문제도 안고 있다. 원외-원내처방, 대형병원-중소의원 환자 간 형평성 문제도 야기된다.

김 의원은 “복지부가 건강보험 재정을 갉아먹는 이 제도를 고집하면서 의약품 시장에는 약가 후려치기 등 기형적인 슈퍼갑(대형병원)의 횡포가 기승을 부리게 됐다”며 “병원은 거래상 우월한 위치를 악용해 약값 후려치기와 같은 비정상적 거래행태를 벌이고 있는데 이는 공정거래법 위반의 소지가 있으며, 경쟁을 통한 약가인하라는 시장형실거래가제도의 취지에도 반하는 것”이라고 말했다.

이어 “현재 보건복지부, 병원, 제약회사, 도매업계가 제도개선 협의체를 만들어 제도 개선방안을 논의하고 있다”며 “지속가능하고 수용가능한 약가정책을 조속히 마련해야 할 것”이라고 말했다.

제도개선 협의체 회의에 참석한 제약업계 관계자는 “정부·병원 측과 이견이 커 결론이 나지 않았다”며 “정부가 3대 비급여(상급병실료·선택진료비·간병비) 제도 개선으로 대형병원에 피해가 예상되자 이들을 달래기 위해 시장형실거래가제도를 밀어붙인다는 의혹까지 나왔다”고 말했다.