우세준 분당서울대병원 안과 교수팀(유승협 KAIST 전기 및 전자공학부 교수, 한세광 POSTECH 교수, PHI바이오메드, 한국전자통신연구원)이 유기발광다이오드(OLED)를 활용한 세계 최초의 무선 콘택트렌즈 기반 ‘웨어러블 망막 진단 플랫폼’을 개발했다고 12일 밝혔다.

이 기술은 별도의 장비 없이 렌즈 착용만으로도 망막전위검사를 수행할 수 있어, 기존 복잡한 안과 진단 환경을 획기적으로 간소할 수 있을 것으로 기대된다.

망막전위도(Electroretinography, ERG)는 망막의 기능을 확인하는 안과 진단법으로, 망막이 빛 자극에 반응해 만들어내는 전기신호를 측정한다. 이 검사법은 유전성 망막질환 진단, 백내장 등 수술 전 예후 평가 등 다양한 안과검사에 활용된다.

기존 ERG는 고정형 대형 ERG 검사기 장비를 이용해 어두운 방안에서 환자가 눈을 뜨고 정지한 상태로 검사를 받는 형태였다. 이는 공간적 제약과 환자 피로도 상승 등 다양한 문제를 수반했다.

이를 해결하고자 공동 연구팀은 착용형 무선 OLED 콘택트렌즈 기반의 새로운 빛 자극 시스템을 개발하고, 유효성과 안전성을 검증했다. OLED는 면 전체에서 빛을 발산하는 표면광원으로 망막 전체에 고르게 빛을 쏴야하는 ERG 검사와 유사하게 사용할 수 있다는 장점이 있다.

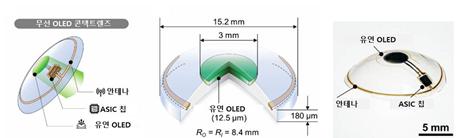

연구팀은 초박막(두께 약 12.5μm, 머리카락의 0.15배) 유연 OLED를 ERG용 콘택트렌즈 전극에 정밀하게 결합하고, 여기에 무선 전력 수신을 위한 안테나와 구동 제어 칩까지 함께 탑재함으로써, 별도의 유선 연결 없이도 독립적으로 작동 가능한 콘택트렌즈형 광원 시스템을 개발했다.

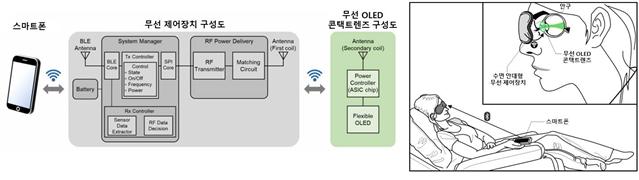

특히 전력 공급은 자기장이 만들어내는 유도현상을 이용해 선을 연결하지 않고도 전기를 보내는 방식(유도결합 방식)을 적용했다. 이때 사용된 433MHz 주파수는 무선 전송에 안정적인 주파수 대역으로, 안정적으로 콘택트렌즈에 전력을 전달할 수 있도록 도와준다. 연구팀은 이 기술을 스마트폰과 연동되는 수면안대 형태의 무선 컨트롤러에 탑재해 사용자가 보다 편리하게 전원을 공급받을 수 있는 형태로 구현했다.

이후 동물실험 결과, OLED 콘택트렌즈를 착용한 토끼의 눈에서도 기존의 광 자극과 동일한 수준의 ERG 신호가 안정적으로 유도되는 것이 확인됐다. 특히 무선 전력으로 구동되는 렌즈에서도 동일한 결과를 얻을 수 있었다.  무선 OLED 콘택트렌즈를 활용한 망막전위도 검사 시스템의 모식도와 실제 검사 모습의 예시이 렌즈는 착용 중에도 표면 온도가 27도 이하로 유지돼 눈을 덮고 있는 각막에 열로 인한 손상을 주지 않았고, 고온다습한 환경에서도 빛을 내는 성능이 유지됨으로써 실제 임상환경에서도 유효하고 안정적인 ERG 검사 도구가 될 수 있음을 입증했다.

무선 OLED 콘택트렌즈를 활용한 망막전위도 검사 시스템의 모식도와 실제 검사 모습의 예시이 렌즈는 착용 중에도 표면 온도가 27도 이하로 유지돼 눈을 덮고 있는 각막에 열로 인한 손상을 주지 않았고, 고온다습한 환경에서도 빛을 내는 성능이 유지됨으로써 실제 임상환경에서도 유효하고 안정적인 ERG 검사 도구가 될 수 있음을 입증했다.

접안 웨어러블 광원 통한 정교한 안과 진단·치료, 증강현실, 접안 네비게이션 등 다양한 응용

이번 연구 결과에 따라 OLED 콘택트렌즈를 활용하면 기존 ERG 장비 없이 환자는 눈을 감은 상태에서도 검사가 가능해 소아, 고령, 수면중 검사 등 다양한 상황에서도 다양하게 사용될 전망이다. 향후 근시치료, 안구 생체신호 분석, 증강현실(AR) 시각전달, 접안 네비게이션, 광 기반 뉴로자극 등 다양한 분야로 응용이 가능할 것으로 기대된다.

우세준(왼쪽부터), 유승협, 한세광 교수, 심지훈, 채현욱, 김수본 박사우세준 교수는 “이번 연구는 콘택트렌즈에 OLED를 접목해 망막에 무선으로 빛 자극을 전달할 수 있는 혁신적인 플랫폼을 제시한 것”이라며 “망막질환의 진단과 치료는 물론 향후 가상현실 분야까지 확장 가능한 미래형 기술로 기대된다”고 말했다.

유승협 교수는 “초박막 OLED의 유연성과 확산광 특성을 콘택트렌즈에 접목한 것은 세계 최초의 시도이며, 이번 연구는 기존 스마트 콘택트렌즈 기술을 빛을 이용한 접안형 광 진단·치료 플랫폼으로 확장하는 데 도움이 될 것”이라며 “디지털 헬스케어 기술 확대에 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.

이번 연구는 KAIST 심지훈 박사, 채현욱 박사, 김수본 박사가 공동 제 1저자로 PHI바이오메드의 신상배 박사와 협력하여 핵심적 역할을 담당했다. 우세준, 유승협, 한세광 교수가 교신저자로 참여했다. 이번 연구 성과는 국제 권위지 ‘에이시에스 나노’(ACS Nano, IF=17.1)에 게재됐다.