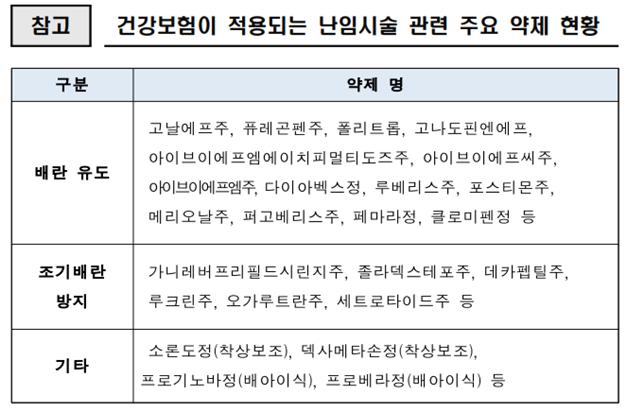

여성 난임 치료제는 배란장애 치료에 집중돼 있다. 배란장애 치료제는 난포자극호르몬(follicle-stimulating hormone. FSH, 여포자극호르몬)이나 황체형성호르몬(LH)의 기능을 활성화해 배란을 유도하거나, 더 나은 난자를 얻거나, 여분의 난자 배란을 통해 인공수정의 확률을 높일 목적으로 투여된다.

제형에 따라 경구약과 주사제로 나눌 수 있다. 치료 목적에 따라 배란유도제와 조기배란 방지제로 구분한다.

보건복지부 자료 2017년 12월 1일 기준

난임 치료제 중 경구약

클로미펜(Clomiphene)

클로미펜은 가장 많이 사용되는 배란 유도제다. 시상하부의 에스트로겐 수용체에 결합해 항에스트로겐 작용을 한다. 즉 에스트로겐이 시상하부를 통해 FSH 및 LH가 과도하게 분비되지 않도록 조절하는 ‘네거티브 피드백’을 행사하려는 것을 억제한다. 그 결과 뇌하수체에서 FSH 및 LH 분비가 촉진되며, 난소에서 난포가 잘 성장하게 해 배란을 유도한다. 배란장애 검사 과정에서 프로게스토겐 투여 시 소퇴성 출혈이 유도되는 환자로서 내인성 에스트로겐이 정상인 경우에 한해 복용한다.

생리 시작 3~5일 째부터 하루에 50~150mg씩(첫 번째 시도 50mg, 두 번째 시도 100mg, 세 번째 시도 150mg) 5일간 복용하면 대개 복용 후 6~10일 후에 배란이 이뤄진다. 배란 여부를 초음파로 확인하는 게 정확하며, 배란기를 확인한 뒤 부부관계를 하여 임신을 시도한다. 매일 일정한 시간을 정해 놓고 규칙적으로 복용한다. 40세 미만의 다낭성난소증후군(polycystic ovary syndrome, PCOS) 환자에게 첫 번째 치료로 적용될 수 있다.

클로미펜은 비용이 저렴하고 80%에 육박하는 높은 배란율을 보인다. 그럼에도 불구하고 항에스트로겐 효과로 인해 자궁내막이 얇아지는 효과를 보여 실제 임신율을 떨어뜨리는 단점을 갖고 있다. 클로미펜 치료의 실제 임신율은 20~25% 정도이며, 다태아 임신율은 10% 정도다.

실제로 클로미펜을 사용하는 환자의 15~50% 정도에서 얇은 자궁내막 두께를 보이는데, 배란 전 자궁내막의 두께가 6mm 이하인 경우 임신이 불가능하고 8mm 미만에서는 유산의 가능성이 높다. 클로미펜 투여로 자궁내막이 얇아진 경우(7mm 미만) 레트로졸 투여를 고려하게 된다.

클로미펜 부작용은 발열(10%), 복부팽만(5.3%), 유방 불편감(2%), 오심 및 구토(2.2%). 두통(13%), 시야혼탁(1.5%) 등이다. 이런 증상이 나타날 경우 복약을 중단하면 대부분 해소될 정도로 관리 가능하다.

레트로졸(Letrozole)

레트로졸은 아로마타제 억제제(aromatase inhibitor)에 속한다. 시상하부-뇌하수체-부신피질로 지령이 내려가면 부신피질에서 안드로겐(남성호르몬)이 먼저 만들어지고 이후 아로마타제에 의해 안드로겐이 에스트로겐(여성호르몬)으로 전환한다. 레트로졸은 아로마타제를 억제해 에스트로겐의 농도를 감소시킨다. 대표적인 상품으로는 노바티스의 ‘페마라정’이 있다.

페마라는 진행성 또는 전이성 유방암의 1차 치료제 또는 타 약물(타목시펜)과의 병용요법 또는 더 악성인 유방암(재발암, 침습성 조기 유방암)의 보조치료제로 국내서 허가돼 있다.

난임 치료에 대한 정식 적응증은 없으나 출산 장려를 위한 ‘보조생식술 급여기준’에 따라 급여가 이뤄지고 있다.

작년까지는 △clomiphene 배란유도로 자궁내막이 얇아진 경우 (자궁내막 두께 7mm 미만) △clomiphene 배란유도에 실패한 다낭성난소증후군(PCOS) 환자 △다낭성난소증후군(PCOS) 환자 중 clomiphene 배란유도 시 과도한 난소반응을 보이거나 다태임신을 원하지 않는 경우 △인공수정이나 체외수정 시 과배란유도 목적으로 clomiphene 등 배란유도제에 반응이 없거나 사용할 수 없는 경우 등에 급여가 인정됐다. 이에 해당하지 않으면 비급여였다.

올해 1월부터는 △배란장애에 의한 불임증의 배란유도 △인공수정이나 체외수정 시 배란유도 또는 과배란유도 등으로 급여 범위가 포괄적으로 확대됐다.

페마라정은 생리시작 3~5일째부터 하루에 2.5~5mg씩을 5일간 복용한다. 대개 복용 후 6~10일 후에 배란이 이뤄진다. 클로미펜과 마찬가지로 배란 여부 확인 및 부부관계를 통해 임신을 시도한다.

클로미펜은 반감기가 길어 약효지속시간과 체내에서 소멸되는 시간이 길다. 이로 때문에 에스트로겐 고갈로 인한 자궁내막 발달이 지체되고 자연 월경주기로의 복원이 더디다. 또 자궁내막의 점액분비 감소도 더 심하다. 배란 유도 후 많은 난자가 배란됨으로써 쌍둥이를 출산할 확률도 높아진다.

반면 페마라는 작용 기전 상 에스트로겐 생성량을 클로미펜보다 더 완곡하게 줄일 수 있다. 반감기가 클로미펜보다 짧아 약효지속시간과 체내제거시간이 상대적으로 짧다. 쌍둥이 출산 확률도 상대적으로 낮다.

레트로졸 역시 40세 미만의 다낭성난소증후군(PCOS) 환자에게 통상적 치료로 적용될 수 있다.

클로미펜이나 페마라가 기형아를 출산할 위험은 자연임신보다 유의할 정도로 높지 않다. 그러나 배란유도제 복용 여성은 그렇지 않은 여성보다 난소암 발병률이 3배 높다는 보고가 있다.

도파민작용제

도파민 작용제는 고프로락틴혈증(hyperprolactinemia)의 치료제다. 프로락틴(prolactin)은 유즙분비호르몬이자 임신상태유지호르몬이다. 배란 기점에 프로락틴이 최고 농도를 이루는 것은 정상적이고, 항시적으로 프로락틴이 상승돼 있으면, 임신과 관계없는 유즙이 분비되며 배란장애, 무월경 등을 유발하여 임신을 방해하게 된다.

이럴 경우 브로모크립틴(Bromocriptine, 대표 상품명 팔로델정), 카베르골린(Cabergoline, 국내 상품명 카버락틴정·도스티넨정) 등 도파민작용제(프로락틴 저해제)의 약제를 투여하게 된다.

시상하부의 지령을 받아 뇌하수체 전엽에서 프로락틴이 분비된다. 카베르골린은 도파민(D2) 수용체에 대한 높은 친화성으로 장시간 작용해 도파민 방출을 통해 프로락틴 분비를 억제하는 기전을 갖고 있다. 브로모크립틴도 같은 기전이다. 다만 카베르골린은 브로모크립틴보다 D2 수용체에 대한 선택성이 높으며, 브로모크립틴은 D2 수용체 물론 D1 수용체 일부에도 작용제로 관여하다.

이들 약물은 유즙분비 예방 및 억제, 고프로락틴혈증에 의한 남녀 성선기능저하증 및 유루증, 불임증, 월경불순, 파킨슨병, 말단비대증(성장호르몬 저하 목적) 등에 적응증을 갖고 있다. 복용 방법은 1일 1정씩 2주 정도 복용하면서 월경의 상태를 관찰한다. 공복에 복용하면 메스꺼움이 있으므로, 취침 전 또는 식사 중에 복용하는 게 좋다.