2015-02-12 11:52:14

2010년 경주시 강동면 양동마을은 안동 하회마을과 함께 유네스코 세계문화유산으로 등재됐다. 이후 더 많은 관광객이 찾아오고 있다. 한옥 자체의 멋과 양반가의 기품 등을 엿볼 수 있는 곳이다.

양동마을은 월성(경주)손씨와 여강(여주)이씨가 함께 살며 550년 동안 전통을 이어온 유서 깊은 마을이다. 경북 안동시 풍천면 하회마을(하회리, 풍산 류씨, 서애 유성룡), 경북 안동시 임하면 내앞마을(천전리, 의성 김씨, 학봉 김성일), 경북 봉화군 봉화읍 닭실마을(유곡리, 안동 권씨, 충재 권벌)과 함께 영남의 4대 길지 중 하나로 꼽힌다.

여강 이씨로 처음 양동에 거주했던 인물은 고려 말의 이광호. 그의 손자사위인 류복하가 이 마을에 장가들어 정착했다. 그 뒤 이시애의 난을 평정한 월성 손씨 손소가 류복하의 외동딸과 결혼해 양동마을에 눌러 살면서 일가를 이뤘다. 이어 이광호의 5대 종손으로 성종의 총애를 받던 성균생원 찬성공(贊成公) 이번(李蕃)이 손소의 7남매 가운데 장녀와 결혼하여 영일(迎日)에서 양동마을로 옮겨와 살고 이들의 맏아들이자 동방5현으로 불리는 문원공 회재 이언적(文元公 晦齋 李彦迪 1491-1553)이 태어나면서 오늘날 손씨와 이씨가 더불어 살게 됐다. 손 씨는 류 씨의 외손이고, 이 씨는 손 씨의 외손이다보니 양동마을을 ‘외손마을’로 부르고 있다. 조선 초기만해도 남자가 처가를 따라가는 경우가 많았음을 입증해준다. 현재 풍덕 류씨의 후손은 절손되어 외손인 손씨 문중에서 제향을 받들고 있다고 한다.

경주에서 형산강 줄기를 따라 포항 방면으로 16㎞ 떨어진 곳에 위치한 양동마을은 하회마을과 여러 면에서 대비된다. 하회마을이 물굽이가 돌아가는 S라인에 면한 강마을인데 비해 양동마을은 주산인 설창산(雪蒼山)의 문장봉에서 뻗어 내린 네 줄기의 산등성이와 골짜기가 ‘물(勿)’자형의 지세를 이룬 산마을이다.

하회마을은 비교적 평지로 양반과 상민이 처마를 맞대고 한데 어울려 살았다면, 양동마을은 종가는 높은 곳에 살고 상민은 낮은 곳에 집을 짓는 등 위계질서가 엄격했다. 두 마을 중에는 10년 전에 가본 하회마을이 더 고적하고 옛스러우며 마음이 편하게 느껴졌다.

양동마을이 오랜 세월에도 불구하고 수차례의 전란을 피해 옛 모습을 보존해왔다. 밖에서는 안이 보이지 않는 특이한 지형 덕분이다.

양동마을이 오랜 세월에도 불구하고 수차례의 전란을 피해 옛 모습을 보존해왔다. 밖에서는 안이 보이지 않는 특이한 지형 덕분이다.

회화나무 등 고목에 둘러싸인 심수정(心水亭)은 형을 위해 벼슬을 마다하고 노모 봉양에 정성을 다한 이언적의 아우 농재 이언괄(聾齋 李彦适 1494~1553)을 추모해 건립한 정자로 양동마을에는 모두 10개의 정자가 전해온다. 영화 ‘취화선’에서 장승업을 연기한 최민식 씨가 술병을 들고 심수정의 지붕 위에 걸터 앉은 명장면을 연출했다.

서백당 옆이 낙선당(樂善堂)이다. 손소의 셋째 아들인 망재(忘齋) 손숙돈(孫叔暾)이 분가할 때 지은 것이다. 병자호란 때 순절한 낙선당 손종로(孫宗老 1598~1636)의 호에서 집의 이름을 따왔다. 손종로는 광해군 10년(1618) 무과해 급제해 남포현감(현 보령시 남포면)을 지냈으며 이천의 쌍령전투에서 그의 충성스런 노비 억부(億夫)와 함께 전사했다. 시체를 찾지 못해 옷과 관으로 제사를 지냈다. 손종로와 억부의 충절을 기리는 정충비각(旌忠碑閣)이 정조 7년(1783) 관가정 밑 마을 입구에 세워져 있다.

낙선당은 양반가로는 기단이 낮다. 이 집의 주인은 대대로 집안에 디딜방아를 놓을 정도로 천석꾼이었다. 부자로서 순국한 ‘노블리스 오블리지’라고 칭송해야 하지만 한편으로는 그많은 곡식을 양반으로서 거두었으니…. 낙선당엔 사유청문(四維淸門) 세독충효(世篤忠孝)란 현액이 걸려 있다. 사유란 나라의 기강을 바로잡는 데 필요한 예·의·염·치(禮義廉恥) 등 4가지 수칙이요, 세독충효란 대를 이어 충효를 두텁게 하자는 의미다. 낙선당 뒤편엔 손씨 사당이 있다.

낙선당을 내려와 무첨당으로 향하려 하니 푯말이 보이지 않는다. 집주인들이 여기저기 비닐줄로 묶어 통행을 자제해달라는 사인을 보낸다. 통상 오후 4시가 넘으면 이런 일이 빚어진

낙선당을 내려와 무첨당으로 향하려 하니 푯말이 보이지 않는다. 집주인들이 여기저기 비닐줄로 묶어 통행을 자제해달라는 사인을 보낸다. 통상 오후 4시가 넘으면 이런 일이 빚어진 경산서당과 이선당 현액

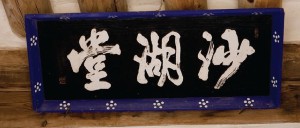

경산서당과 이선당 현액

무첨당에서 마을 서편 조금 내리막길에 영귀정과 설천정사가 자리하고 있다. 영귀정(詠歸亭)은 이언적이 젊은 시절에 학문을 수학했던 곳으로 대문채인 이호문(二呼門)을 들어서면 정면에 영귀정이라는 편액이 걸린 본채가 있다.영귀정 앞쪽 동편길로 내려오다보면 고색창연한 관가정(觀稼亭)이 눈에 띈다. 조선 중종 때 명신인 우재 손중돈이 손소로부터 분가하여 살던 집. 안채 동북쪽에는 사당을 배치하고, 담으로 양쪽 옆면과 뒷면을 둘러 막아 집의 앞쪽만 트이게 해 형산강과 안강평야가 나지막하게 한눈에 들어온다. 배산임수의 전형적인 풍수사상에 입각한 배치다. 관가정은 곡식이 자라는 모습을 보듯 자손들이 커가는 모습을 본다는 뜻.

무첨당에서 마을 서편 조금 내리막길에 영귀정과 설천정사가 자리하고 있다. 영귀정(詠歸亭)은 이언적이 젊은 시절에 학문을 수학했던 곳으로 대문채인 이호문(二呼門)을 들어서면 정면에 영귀정이라는 편액이 걸린 본채가 있다.영귀정 앞쪽 동편길로 내려오다보면 고색창연한 관가정(觀稼亭)이 눈에 띈다. 조선 중종 때 명신인 우재 손중돈이 손소로부터 분가하여 살던 집. 안채 동북쪽에는 사당을 배치하고, 담으로 양쪽 옆면과 뒷면을 둘러 막아 집의 앞쪽만 트이게 해 형산강과 안강평야가 나지막하게 한눈에 들어온다. 배산임수의 전형적인 풍수사상에 입각한 배치다. 관가정은 곡식이 자라는 모습을 보듯 자손들이 커가는 모습을 본다는 뜻. 관가정에서 향단으로 향하니 해는 이미 서산에 지고 있다. 무첨당이 여강이씨의 종택이라면, 향단은 이씨가 제사를 지내는 보다 공적인 공간으로 보면 된다. 보물 제412호인 향단은 이언적이 경상도관찰사로 재임하던 1543년에 지은 집으로 본래 99칸이었으나 6.25 전쟁 중에 일부가 불타 없어져 지금은 56칸으로 줄어들었다. 기와집의 일반적인 격식에서 벗어나 편리성에 중심을 두고 있는 게 특색이다. 영화 ‘음란서생’의 촬영장으로 쓰였다고 한다.

관가정에서 향단으로 향하니 해는 이미 서산에 지고 있다. 무첨당이 여강이씨의 종택이라면, 향단은 이씨가 제사를 지내는 보다 공적인 공간으로 보면 된다. 보물 제412호인 향단은 이언적이 경상도관찰사로 재임하던 1543년에 지은 집으로 본래 99칸이었으나 6.25 전쟁 중에 일부가 불타 없어져 지금은 56칸으로 줄어들었다. 기와집의 일반적인 격식에서 벗어나 편리성에 중심을 두고 있는 게 특색이다. 영화 ‘음란서생’의 촬영장으로 쓰였다고 한다.양동마을은 4~6월이 관광하기에 가장 좋은 시기다. 이 때엔 반가와 초가, 골목할 것 없이 어디를 가나 수백년된 향나무와 산수유, 매화, 목련, 개나리 등으로 꽃동산을 이룬다.

마을 문화재로는 국보 1개(283호 통감속편(通鑑續編) 월성손씨)에 보물만도 4개(411호 무첨당 여강이씨, 412호 향단 여강이씨, 442호 관가정 월성손씨, 1216호 손소 초상 월성손씨)나 된다. 아무리 일정이 촉박해도 무첨당 향단 관가정과 서백당(중요민속문화재 23호)은 꼭 둘러봐야 한다.

이밖에 낙선당(樂善堂 중요민속문화재 73호), 사호당고택(沙湖堂古宅 74호), 상춘헌고택(賞春軒古宅 75호), 근암고택(謹庵古宅 76호), 두곡고택(杜谷古宅 77호), 수졸당(守拙堂 78호), 이향정(二香亭 79호), 수운정(水雲亭 80호), 심수정(心水亭, 81호), 안락정(安樂亭, 82호), 강학당(講學堂, 83호) 등이 빼놓지 않고 볼 필요가 있는 문화재다.

옥산서원(玉山書院)은 경주시 안강읍 옥산리의 안쪽 계곡에 자리잡고 있는 서원으로 1572년(선조 5년)에 경주 부윤 이제민(李齊閔)과 도내 유림들이 이언적의 덕행과 학문을 추모하기 위해 건립했다. 1574년(선조 7년)에 ‘옥산(玉山)’이라 사액(賜額)돼 서원으로 승격되었다. 대원군의 서원 철폐시에도 훼철(毁撤)되지 않은 47개 서원 중 하나다.

경내의 건물로는 체인묘(體仁廟)로 현액된 묘우가 있다. 이언적의 위패를 봉안했다. 구인당(求仁堂)은 강당으로 서원내 여러 행사와 유림의 회합, 학문 토론 장소로 사용됐다.

독락당(獨樂堂)은 옥산서원에서 1㎞가량 떨어진 이언적의 고택 사랑채이다. 맑은 계곡물에 비친 고택이 깊은 운치를 나타낸다. 옥산서원에 도착하니 도처가 깜깜하고 독락당은 후일은 기약하며 숙소로 돌아가야 했다.

독락당(獨樂堂)은 옥산서원에서 1㎞가량 떨어진 이언적의 고택 사랑채이다. 맑은 계곡물에 비친 고택이 깊은 운치를 나타낸다. 옥산서원에 도착하니 도처가 깜깜하고 독락당은 후일은 기약하며 숙소로 돌아가야 했다.당사의 허락 없이 본 글과 사진의 무단 전재 및 재배포를 금합니다.

추천: 1

추천: 1

- 1박준호 보라매병원 교수, 눈밑처짐 및 팔자주름 개선 효과적인 치료 옵션 제시

- 2고농도 미세먼지·이산화황, 심인성 쇼크합병증 각각 3.3%, 10.4% 증가시켜

- 3강동경희대병원, 두경부암과 유전·흡연·음주 등 위험요인 연관성 확인

- 4한국MSD ‘키트루다’ 수술 불가 진행성·전이성 담도암 1차 치료제 국내 승인 … 화학요법제와 병용요법

- 5서울대병원, 염증인자 리지스틴에 의한 당뇨병 발생 기전 규명

- 6삼성바이오에피스, 자가면역치료제 스텔라라 바이오시밀러 '에피즈텍' 국내 품목 허가

- 7대한병원협회 42대 회장에 이성규 동군산병원장 당선 … 황유임 교수, 차여성의학연구소 서울역 진료 시작

- 8고려대 안암병원 이헌정, 조철현 교수팀, 기분장애 재발예측 요인 규명

- 9김은하 고려대 교수, “임신 중 감염, 태아 뇌 신경발달장애 일으킬 수도”

- 10아스트라제네카 ‘타그리소-항암화학 병용요법’ EGFR 변이 국소진행성 또는 전이성 비편평 비소세포폐암 1차 치료제 국내 승인

- 12024년 제3차 중증(암)질환심의위원회 심의결과 공개

- 2이상욱 순천향대부천병원 교수, 국내 최초 단일공 로봇수술기 ‘다빈치SP’로 ‘요막관암’ 제거 성공

- 3KMI한국의학연구소, 중앙사회서비스원과 업무협약 체결

- 4장내미생물 종류가 자폐스펙트럼장애(자폐증) 중증도 가른다

- 5한미약품, 눈 피로와 불쾌감에 빠르고 효과적인 ‘눈앤큐’ 출시

- 6제약바이오협회, 연합학습 기반 신약개발 가속화 프로젝트 사업단(K-MELLODDY 사업단) 개소

- 7아주대병원 박해심·박용환 교수팀, 까다로운 중증 천식 새 생체표지자 ‘Otulin’ 발견

- 8서울대병원, 고관절 재골절 위험 예측하는 CT 기반 딥러닝 모델 개발

- 9한독과 스웨덴 기반 희귀질환 의약품 전문기업 ‘소비’ 합작 ‘한독소비’ 공식 출범

- 10오득영 서울성모병원 교수, 19대 대한미용성형외과학회 이사장 취임